Leistungsstarke ISM-Funkband-Transceiver, Receiver und Transmitter – Sub 1GHz-, 2,4GHz- und 5GHz-Lösungen für industrielle Anwendungen

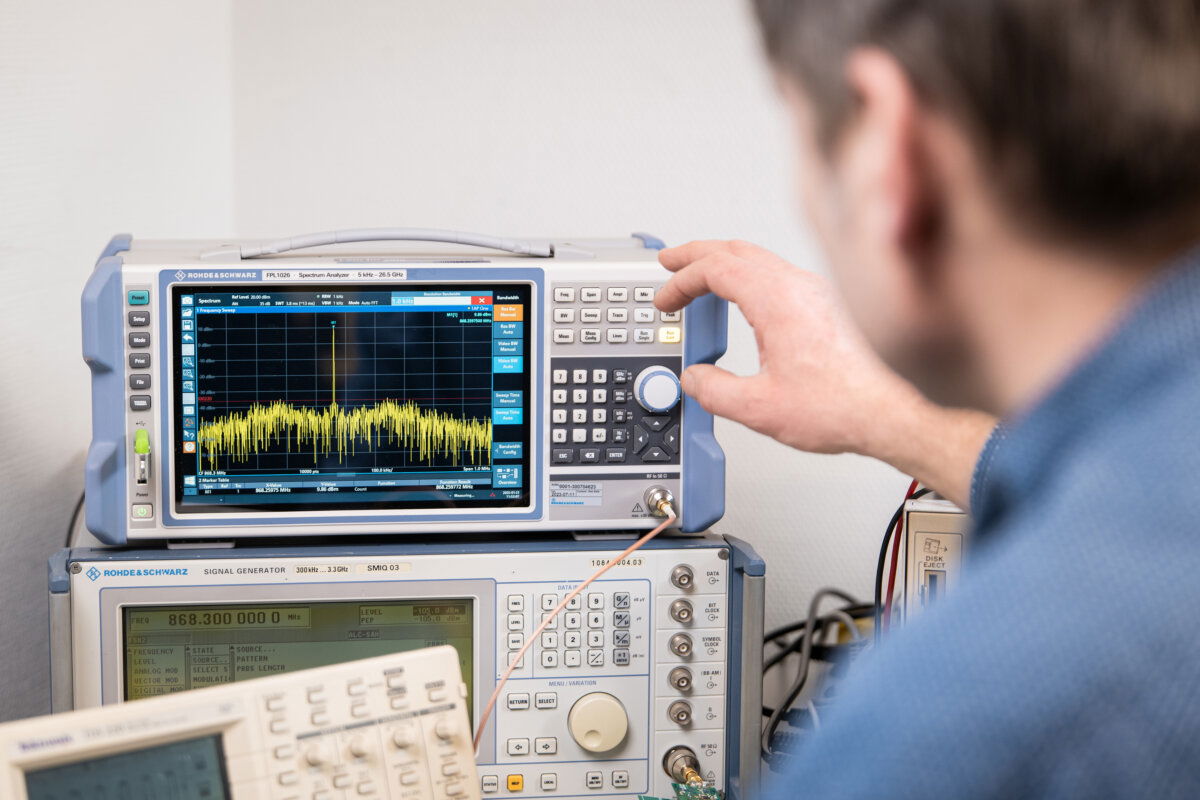

ISM Bandnutzung für drahtlose Kommunikation

Die ISM-Funkbänder sind Teile des Funkspektrums, die international für industrielle, wissenschaftliche und medizinische Zwecke (ISM) außer der Telekommunikation reserviert sind.

Typische europäische ISM-Frequenzen sind 433MHz, 868MHz, für weltweite Nutzung 2,4GHz.

Trotz der Absicht der ursprünglichen Zuweisungen ist in den letzten Jahren die am schnellsten wachsende Nutzung dieser Bänder für drahtlose Kommunikationssysteme mit kurzer Reichweite und geringer Leistung, da diese Bänder oft für solche Geräte zugelassen sind, die ohne eine staatliche Lizenz, wie sie sonst für Sender erforderlich wäre, genutzt werden können; ISM-Frequenzen werden oft für diesen Zweck gewählt, da sie bereits Interferenzprobleme haben.

Schnurlose Telefone, Bluetooth-Geräte, Near Field Communication (NFC)-Geräte, Garagentoröffner, Babyphone und drahtlose Computernetzwerke (Wi-Fi) können alle die ISM-Frequenzen nutzen, obwohl diese Sender mit geringer Leistung nicht als ISM-Geräte gelten.